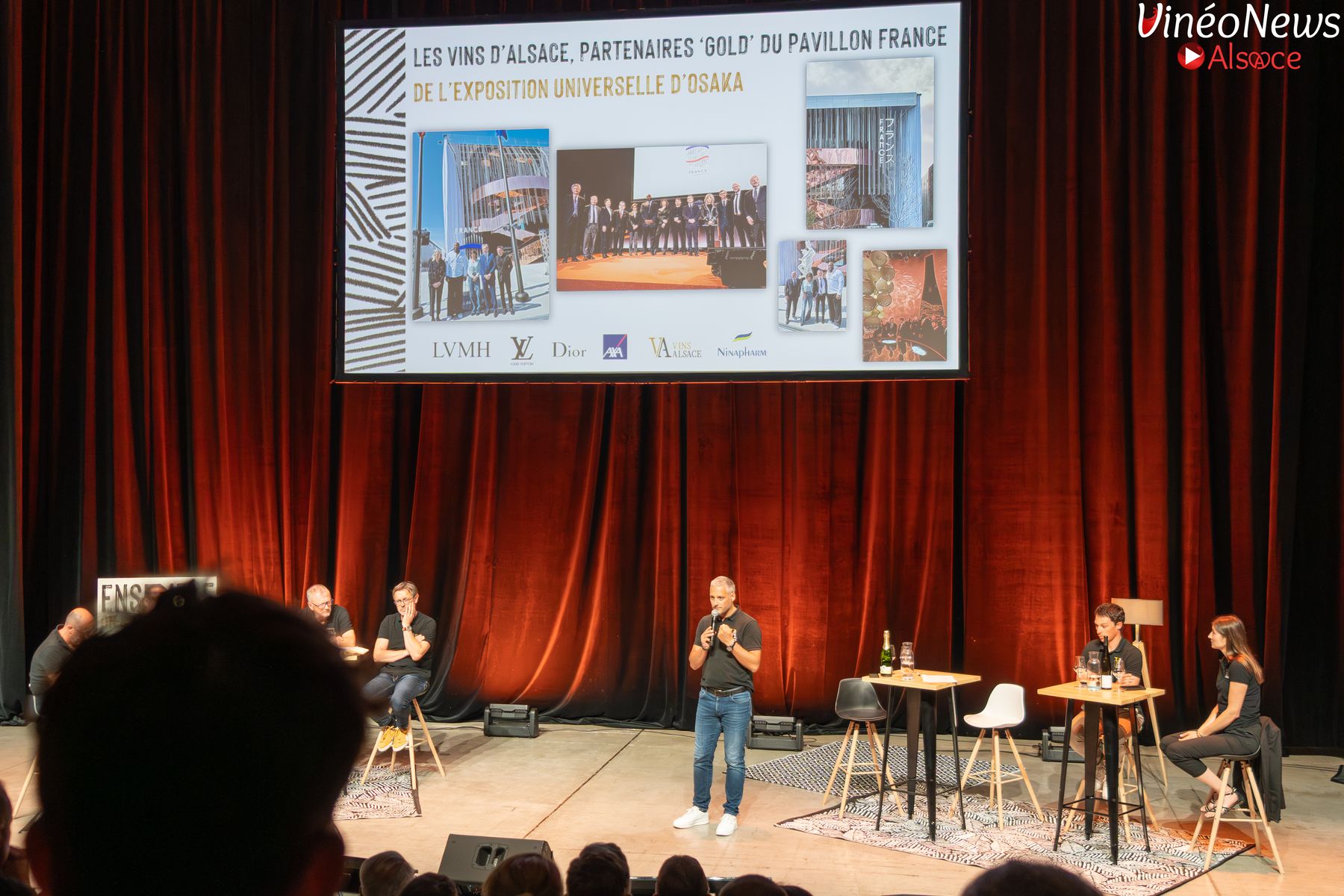

Jeudi dernier, le Parc des Expositions de Colmar a vibré au rythme des enjeux de la viticulture alsacienne. Organisée par le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace (CIVA), la plénière annuelle a rassemblé plus de 500 participants, acteurs de terrain, décideurs et institutionnels, venus dresser le bilan et éclairer l’avenir d’une filière emblématique en pleine mutation.

Dès les premières minutes, Serge Fleischer, président du CIVA, a donné le ton. Accueillant une salle bien pleine, il a insisté sur l’importance de la transparence, de l’échange et de la mobilisation collective. « On peut tout dire, on peut tout raconter. L’essentiel, c’est d’avancer ensemble », a-t-il souligné. Une manière d’encourager les participants à s’exprimer librement au cours des deux séquences de questions-réponses prévues.

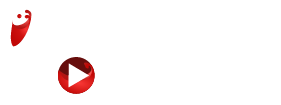

Le Vinopôle Alsace, une ambition technique au service du changement

La première présentation a été assurée par Arthur Froehly, directeur du Vinopôle Alsace. Ce dernier a exposé la feuille de route ambitieuse de cette structure créée en 2024 pour mutualiser la recherche, l’innovation et le transfert de compétences dans le vignoble.

L’accent a été mis sur les enjeux climatiques, les défis phytosanitaires, la préservation du matériel végétal, ainsi que sur les programmes nationaux Vitilience et Vista. Ces derniers visent l’adaptation et l’atténuation au changement climatique grâce à des dispositifs de démonstration et de co-construction avec les professionnels.

Arthur Froehly a souligné la richesse des synergies entre les partenaires de terrain, les centres de recherche et les exploitants. « Ensemble, on ne lâche rien », a-t-il martelé, réaffirmant l’engagement de la filière.

Une filière en question face à un monde qui change

Alors que la filière viticole traverse une période d’adaptation sans précédent, les vins d’Alsace s’interrogent sur leur place dans un monde en pleine mutation. Lors de la plénière, Manon Tijou (CIVA) et Krystel Lepresle (Vin & Société) ont dressé un état des lieux sans concession.

Derrière les chiffres bruts de baisse de consommation, c’est tout un rapport culturel au vin qui évolue, exigeant une réponse à la fois stratégique et émotionnelle. Car si le vin d’Alsace a toujours su incarner la finesse, la diversité et le patrimoine, il lui faut aujourd’hui réinventer ses codes pour séduire des consommateurs aux attentes radicalement nouvelles.

Des surfaces en hausse, des ventes en baisse

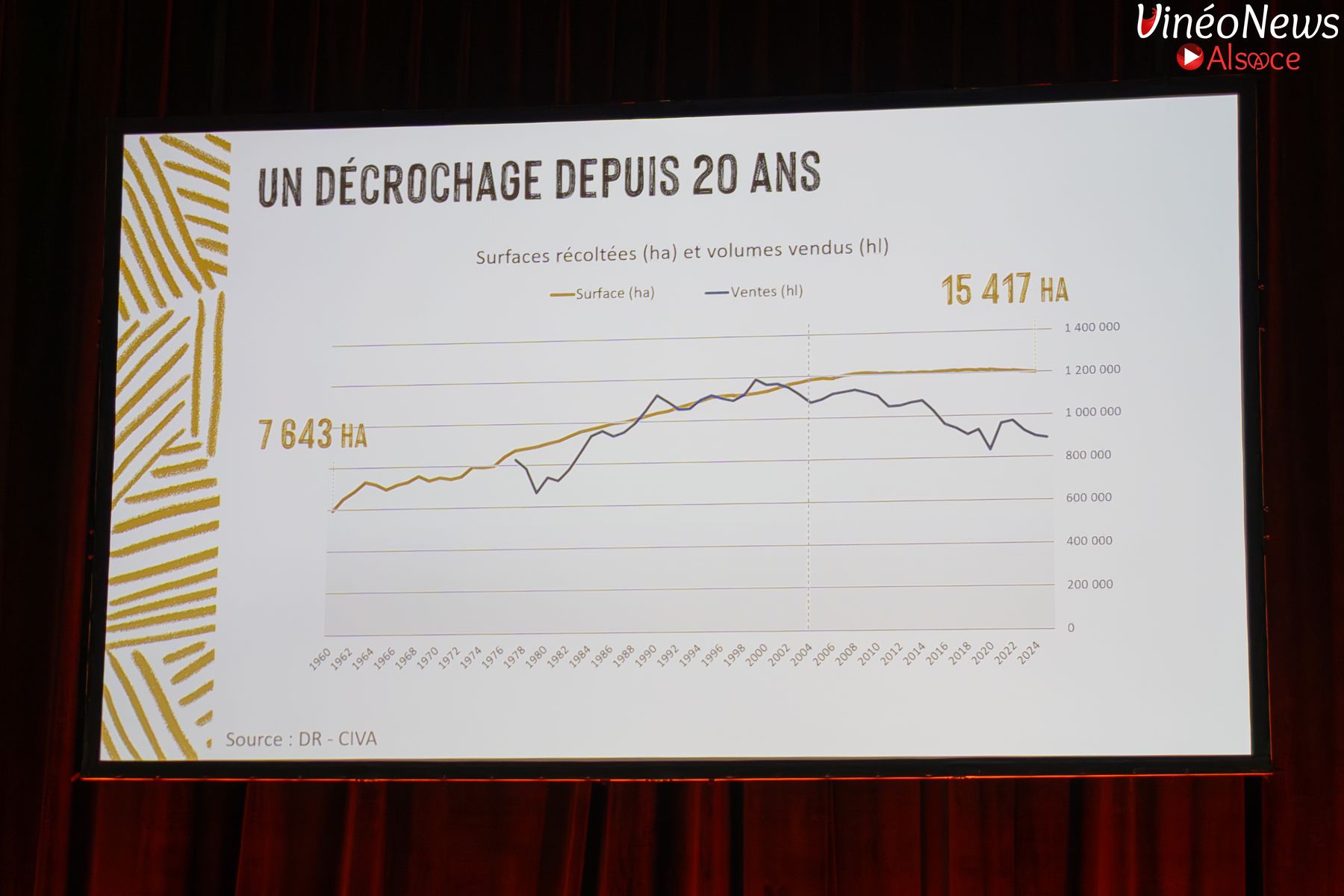

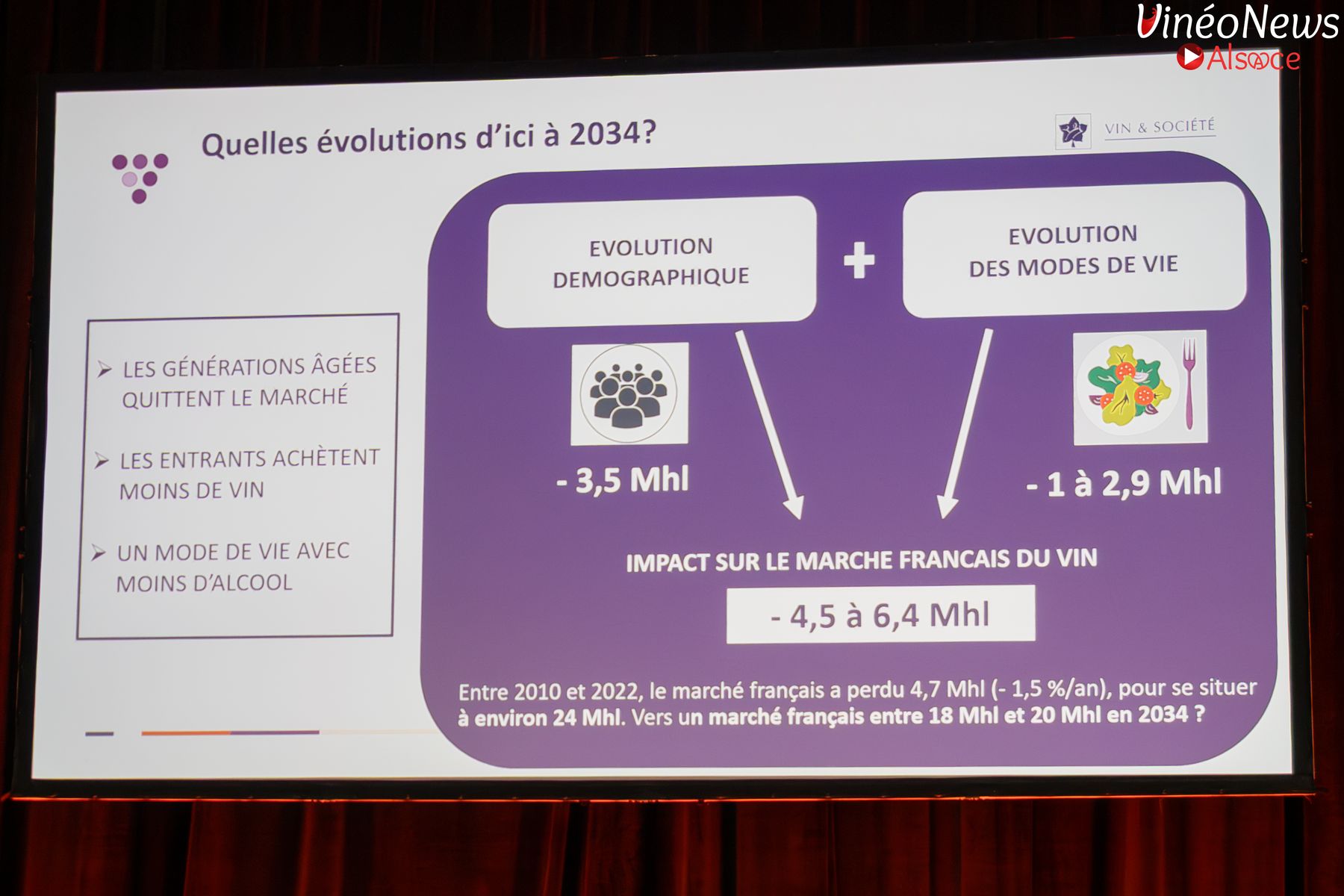

Depuis les années 1960, le vignoble alsacien a connu une forte croissance, doublant sa surface pour atteindre plus de 15 400 hectares en 2024. Mais cette dynamique masque une réalité plus fragile : les volumes vendus reculent régulièrement depuis le début des années 2000, avec une perte cumulée de 173 000 hectolitres en vingt ans.

Ce recul s’explique autant par les aléas climatiques que par une stratégie de maîtrise des rendements. Surtout, il révèle un désengagement culturel : le vin ne fait plus partie du quotidien des Français comme auparavant. En 2025, 37 % des adultes ne boivent plus de vin du tout, et la consommation devient principalement occasionnelle.

Un fossé générationnel qui s’élargit

Ce phénomène reflète une transformation générationnelle profonde. Tandis que les plus de 50 ans représentent encore 80 % des volumes consommés à domicile, les générations Y, Z et Alpha s’éloignent des codes traditionnels du vin.

Considéré comme un produit ritualisé, associé à la table familiale et aux occasions spéciales, le vin peine à rivaliser avec des alternatives plus modernes : bières artisanales, cocktails, boissons sans alcool. Le vin souffre d’une image perçue comme complexe, intimidante et parfois élitiste, peu adaptée aux modes de vie informels des moins de 40 ans.

Des freins culturels et sociaux à dépasser

Krystel Lepresle pointe un double obstacle : le format et le discours. La bouteille de 75 cl est souvent jugée inadaptée aux petits foyers ou à une consommation modérée. Mais surtout, le langage du vin, trop technique ou codifié, crée une forme d’exclusion culturelle.

Ce phénomène est particulièrement marquant chez les jeunes hommes, qui redoutent de « mal parler » du vin. À l’inverse, les femmes apparaissent plus libres dans leur approche, plus ouvertes à une consommation spontanée et désinhibée. Cela ouvre des perspectives de communication plus inclusives, misant sur la simplicité, le plaisir, et l’expérience sensorielle.

Réinventer le modèle avec les 4P du marketing

Pour Manon Tijou, il est essentiel de repenser la stratégie à l’aune des 4P du marketing : Produit, Prix, Place (distribution), Promotion.

Il s’agit de :

- Innover sur les formats (canettes, kegs, vins à cocktail)

- Présenter le vin dans de nouveaux contextes (festivals, terrasses, street-food)

- Moderniser la communication sur les réseaux sociaux

- Construire un discours positif, simple, attractif

Le vin d’Alsace possède de nombreux atouts : qualité artisanale, ancrage local, diversité des cépages. Pour toucher les nouvelles générations, il doit avant tout changer de posture, adapter son langage, multiplier les passerelles culturelles.

Entre héritage et innovation, trouver l’équilibre

L’objectif n’est pas de rompre avec l’histoire, mais de repenser la transmission. À l’image de certains médias ou marques emblématiques qui ont su se réinventer sans renier leurs fondations, les vins d’Alsace doivent concevoir de nouvelles offres, de nouveaux formats, de nouveaux rituels, pour de nouveaux publics.

En conservant leur ADN – les terroirs, les savoir-faire, la typicité régionale – ils peuvent regagner en visibilité et en désirabilité. Le défi est réel, mais les marges de manœuvre existent. Il faut désormais les activer avec cohérence et audace.

À suivre…

Dans un second article, nous aborderons les projets structurants présentés lors de la plénière : le marketing, le projet architectural de la Cité des Vins d’Alsace, le bilan financier du CIVA, et les perspectives régionales portées par les institutions. Un second temps fort à ne pas manquer.